Gibson P.A.F. と、その後の展開を考察

その概要は、店主の備忘録を兼ねた各誌資料の編集版

この世の全てのハムバッキング・ピックアップ(以後ハムバッカー)の

起源となった「Gibson P-490」。ノイズ相殺の画期的な発明品であったが故に特許申請が行われ「PATENT APPLIED FOR」“特許申請中” のデカールが貼られたことは余りにも有名です。そして最初期数年間の製品の出来が、これも余りに良かったことがプレイヤーの評価を受けて重用され、その稀少さも相まって、今や大変なプレミアとなっているのは周知のとおりです。後述しますが、私も入手し損ねた一人なのです。

さて、この最初期 P-490 ピックアップについては、既に半世紀も前から優れた研究者によって、その仕様や性能の分析結果が専門誌への掲載で公開されているため、当の本人(私・店主)もそこから得た情報をもって知識としているに過ぎません。研究者でも何でもないのです。

ただ強いて難を言えば、その “専門誌からの情報” というものには若干の偏りがあって、つまり ヴィンテージ・レス・ポール の書籍であれば “それに搭載されたピックアップ” の紹介と考察に留まってしまうことが殆どで、Gibson社が生産した P-490 ピックアップの変遷についてが紹介された資料というのは、とても少ないことに気付かされました。

そんな中、GM誌1995年9月号に「Gibson SG History」という特集があって、幸いにも「ギブソン・ハムバッカー仕様年表」という表欄を見い出すことができました。編者は 関野淳氏。監修者は高野順氏です。

この推移を参考にさせていただき、僭越ながら私の方で、他の資料からの情報をミックスして、情報量を上げて行きたいと考えております。

私の勝手な推測など入らぬよう、情報には出展の明示にも心掛けます。

また当然のことながら全ての種類を試したこともありませんので、音質についての評価や感想をあえて記載しませんことをご了承ください。

<お願い>

備忘録も兼ねて情報の出所を明確にするため参考文献を記載しましたが

四半世紀以上前の資料につき、問い合わせは行わないでください。

ここからは、前述の表欄「ギブソン・ハムバッカー仕様年表」を参考に解説と追加情報の付記を行います。文字ばかりですがご容赦ください。

1957年:ハムバッキング・ピックアップが製品化される

<仕様:以降の変遷の基本となるため、箇条書きで記述します>

1.カバー → 洋白製(ジャーマン・シルバー)で、ニッケル・メッキ

されている。形状は型くずれ無く、角が立っている。

2.ボビン → 黒色×2 で、表面には「スクエア・ウィンドウ」と呼ば

れる、丸い縁取りの四角穴がモールドされている。この穴は、裏面

(ベースプレート側)で巻き始め線の引き出し穴に用いられる。

3.リード線 → 黒色×4本。

4.マグネット → アルニコ製(アルニコ4と推測されるが諸説あり)

サイズ:約63.5×12.7×3.2mm(インチをミリに換算)

5.ベースプレート → 洋白製(ジャーマン・シルバー)

6.コイルワイヤー → AWG42銅線、エナメル・コーティング

7.コイル巻数 → 各約 5,000ターン(±20%とされる)

8.特徴 → ベースプレート裏面に「PATENT APPLIED FOR」のデカ

ールが貼られていることから、P.A.F. または PAF の愛称がある。

搭載最初期のギターには、その「PATENT APPLIED FOR」デカー

ルの貼られていない個体が確認されている。

9.その他 → この1957年時点では、「PATENT APPLIED FOR」のデ

カールが、Gibson社の仕様や商品名を表わすものでは未だない。

なお DiMarzio社の製品では、PAF の名称で商標登録されている。

参考文献:ギター・エレクトロニクス/ドナルド・ブロズナック 著

:リットーミュージック刊(翻訳は小林たけし氏)

参考文献:ギブソン・ゴールドトップ・プレイヤーズブック

:リットーミュージック刊

1959年:ボビンの成型色に他色(白またはクリーム)が混入

ボビン の成型色である黒色の素材(樹脂・プラスチック)が入手難となった時期に、代用として白色(またはクリーム色)の素材で成型されたボビンが存在する。そのため、黒∔黒、黒+白、白+白の3種類が混在する結果となった。当時の基本仕様はカバードなので、外観上の支障は無いと判断されたらしい。黒+白は「ゼブラ」。白+白には「フルクリーム」や「ダブル・ホワイツ」といった愛称が付けられた。

この愛称もユーザー側からのもので、Gibson社による命名ではない。

・黒+白の場合、アジャスト・ポールピース(ネジ)側が黒ボビン。

・白+白の組み合わせは極端に数が少なく、稀少性が高い。

1960年:マグネットが小型化される

1960年製レスポール・スタンダードの特徴として必ず含まれる要素のひとつがこのマグネットの小型化で、横幅が約3.2mm 短縮されたとある。実物の画像では、ベースプレート横幅いっぱいにあったマグネットがややオフセットして見えることからも、比較することが可能である。基台とした資料には「ひと回り小さくなった」との記載だが、表現としては横幅の短縮を採りたいと考える。

・サイズ:約59.1×12.7×3.2mm(インチをミリに換算)

参考文献:ザ・ビューティー・オブ・ザ・バースト/岩撫安彦 著

:リットーミュージック刊

参考文献:ギター・エレクトロニクス/ドナルド・ブロズナック 著

:リットーミュージック刊(翻訳は小林たけし氏)

1963年:デカールが貼り替わる

「PATENT APPLIED FOR」デカールが、パテントナンバーを記載した物に貼り替わった。ただしこの時点ではピックアップ自体の仕様変更は行われておらず、1960年に変更されて以来の物と相違ないとされる。

・新たに記載された内容は、PATENT NO. 2,737,842

ただしこれはピックアップのものではなく、意図的に外されている。

※1956年に申請された トラピーズブリッジ/テイルピースのもの。

・P.A.F. に対し「ナンバード」という愛称で呼ばれる場合がある。

・1970年代の資料では「トランジション・タイプ1」と呼称される。

※トランジション ≒ 移行期 の意

参考文献:ザ・ビューティー・オブ・ザ・バースト/岩撫安彦 著

:リットーミュージック刊

参考文献:ザ・ギブソン/高野順 監修

:リットーミュージック刊

参考文献:アウトルックⅡ ギター・ザ・マニアック/岩撫安彦 他 著

:プレイヤー・コーポレーション刊

1965年:クローム・メッキの採用と、リード線色の変更

これまでニッケル・メッキが基本仕様だったギターのハードウェアが、より耐久性の高いクローム・メッキに変更された。ピックアップカバーも、例外なくその対象となった。この変更はギター全体のトータル・コーディネイトに影響するため、一斉に行われた可能性がある。

※ブリッジやテイルピースだけニッケル・メッキという製品は無い。

ボビンから出ているリード線の色に変更が行われ、黒色×4本からボビン一つあたり、黒色×1本 白色×1本ずつに変更される。同様にリード線の出方も変更され、巻き始めもボビンの底部から側面に変更される。

この時点で「スクエア・ウィンドウ」は事実上のダミーとなる。

・黒色 → 巻き始め、白色 → 巻き終わり の法則がある。

・1970年代の資料では「トランジション・タイプ2」と呼称される。

・この頃から、ピックアップカバーの角が丸みを帯び始める。

参考文献:プレイヤー 1982年 9月号 ギター・リペア/岩撫安彦 著

:プレイヤー・コーポレーション刊

参考文献:アウトルックⅡ ギター・ザ・マニアック/岩撫安彦 他 著

:プレイヤー・コーポレーション刊

1966年:コイルワイヤーのコーティング材変更

これまでピックアップのコイル・ワイヤーはエナメル・コーティングであったが、ポリウレタン・コーティングに変更された。

・概ね、エナメルは濃い茶色、ポリウレタンは透明感のある薄い茶色。

材質の違いは外観だけではなく絶縁被膜の厚みにも影響を及ぼすため

音質の違いとなっても現れる。

1968年:コイルボビンの形状変更と品質の均一化

「PATENT APPLIED FOR」から継承されてきた「スクエア・ウィンドウ」のあるボビンのモールド(金型)が使用されなくなり、新たなモールドを使ったボビンが使用され始める。この新しいボビンには「スクエア・ウィンドウ」が無く、中央に T の字の刻印が設けられたことから判別は容易である。移行期間が長く、1969年まで混在したとされる。

この頃から Gibson社では巻線機に巻数カウンターが装備されたため、ボビンへの巻数誤差が少なくなって、5,000ターンで直流抵抗 7.6kΩ辺りで揃うようになる。5,000ターンを超えていたものが多いとされる

P.A.F. に対して、ややローパワーになったと評価される理由である。

企業的には特性を揃えてバラつきを防ぎ、品質管理を成功させた。

・「T・バッカー」という愛称で呼ばれる場合がある。

・ジェフ・ベックの “オックス・ブラッド” をはじめ、著名人が愛用。

参考文献:アウトルックⅡ ギター・ザ・マニアック/岩撫安彦 他 著

:プレイヤー・コーポレーション刊

1971年~1973年:型押しされたピックアップカバーの採用

ピックアップカバーのほぼ中央に Gibson のロゴを型押し(プレス)された個体が登場する。この年代の全ての製品にでは無いらしい。

・仲井戸麗市氏が愛用する ES-340 に見ることができる。

1969年~1974年:Gibson社の親会社がノーリンに変わる

これまでは C.M.I.(シカゴ・ミュージカル・インストゥルメンツ)社が Gibson社の親会社であったが、買収によりノーリン・コープの所有となる。契約締結は1969年7月28日とあるが、経営の事実上の移行については、下記文献にある「1974年買収。翌年8月からテネシー州ナッシュビル工場を稼働」を採りたい。

参考文献:ザ・ギブソン/高野順 監修

:リットーミュージック刊

参考文献:フェンダー・インサイド・ストーリー/F・ホワイト 著

:リットーミュージック刊(翻訳は江口達也氏)

1974年:パテントナンバー・デカールの廃止と刻印への変更

ベースプレート裏面に貼られていたパテントナンバーを記載したデカールが廃され、ベースプレートにナンバーが直に刻印されるようになる。

・打刻ナンバーは、デカールを踏襲した No.2,737,842 で変更なし。

・ピックアップの変遷ではないが、ボリュームポットの抵抗値がこれま

での 500kΩ → 300kΩ に変更される。

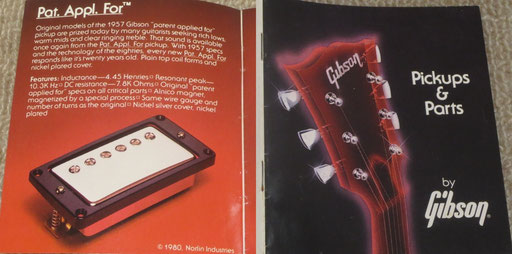

1980年:「PATENT APPLIDE FOR」の復刻品が製品化

Gibson社が1980年に受注を開始した限定品「Les Paul Heritage 80」に搭載され話題となったのが、「PATENT APPLIED FOR」を復刻したとされる本品で、久々のオリジナル・ハムバッカーの新製品となった。

上掲は店主が所有する当時のミニカタログで、この時 Gibson社でも初めての “リプレイスメント・ピックアップとしての分売” に踏み切ったのではなかろうか?それまでもピックアップ単体での購入は可能ではあったが、それは修理パーツとしてであって、カタログへの記載は無い。

興味深いのは名称で「Pat. Appl. For」とある。おそらくフルの綴りだと通常用語のため、商標登録できなかったのではなかろうか?

スペックの詳細まで記載されていることに、自信の程が伺える。

・「NEW PAF」という愛称で呼ばれる場合がある。

・「Tim. Shaw PAF」という愛称で呼ばれる場合がある。

※由来となったティム・ショウ氏は、当時の R&D 部門の開発者。

肝心のハードウェアに関しては、当時タイムリーに発刊された下記参考文献に、比較的詳細な解説が見られる。※カタログ記載内容は省略

タイムリーとはいえ受注完了の「Heritage 80」の広告は見られない。

・カバーは当時の形状に近く、角が立った形状で復刻。

・ボビンのモールドに「スクエア・ウィンドウ」を復刻。

・1959年に見られたボビンの3色のモールドを復刻。

※カバードで復刻されているのに、どのような方法で見分けるのか?

・ボビンとプレート間の角材によるサポートを、モールドの足で省略。

※当時物のモールドを再利用では無いことが分かる。

・ボビンワイヤーの被膜は、当時物より現行に近い(らしい)。

・プレート裏面に「PATENT APPLIED FOR」のデカール無し。

※資料の画像では刻印と数字のスタンプを確認。内容は別資料から、

各モデルに共通したパテントナンバーと、デイトスタンプ。

※デカールではなく、シールの貼られた個体があるらしい。

参考文献:プレイヤー別冊「ザ・レスポール」 1981年11月10日発行

:プレイヤー・コーポレーション刊

参考文献:ギター・グラフィック 第8号 開運!オールド・ギター

年式鑑定団 第4回 70~90年代ギブソン/今井康雅 著

:リットーミュージック刊

ここまでが、1957年に始まった「PATENT APPLIED FOR」を源流とするギブソン・オリジナル・ハムバッカーの系譜であると考えます。

オリジナル・ハムバッカーは、レスポールとフルアコの基幹モデルには搭載され続けましたが、1970年代に入ると SG や ES-335等については、ハムバッカーの派生モデルが開発・搭載されるようになりました。

また1980年代に入るとヴィンテージ・ギター・ブームの需要に応えるため、遂に重い腰を上げ「PATENT APPLIED FOR」のレプリカと称する新製品や、他社のリプレイスメント・ピックアップへの対抗を意識した商品が開発されます。その他については、改めて触れるつもりです。

冒頭に触れました「PATENT APPLIED FOR」を入手し損ねた逸話について少々。馴染みの楽器店から P.A.F. が入荷したと連絡が入り、一度は売約まで行ったのですが、ちょうど子供が誕生して物入りだったこともあって、泣く泣くキャンセルした顛末です。折りしも国産の名ギターの限定品も受け付けていた時期と重って、こちらも予約までしていたのですが、同様の理由でキャンセルせざるを得ませんでした。

双方とも30年以上が経過した今日では大変なプレミアが付いており、諦めた(失ってはいない)ものの大きさは忘れられませんね(苦笑)。

まぁそういう時期というのはあるもので、残念ではありますけれど。

その諦めた「PATENT APPLIED FOR」というのがまた変わっていて、ポールピース間が若干狭い、ナローピッチの珍品。これは Byrdland と

ES-350T 専用にモールドを起こしたもので、当時の Gibson社の意気込みを感じることができる逸品でした。尤もナローピッチであるが故に

若干の制約があり、一般のギターではフロント(ネック側)ポジションでは問題なく使えましたが、リア(ブリッジ側)では難ありでした。

2025 July 17

<追記>

この時代(1980年頃)のオリジナル・ハムバッカーには、ハウリング防止のワックス・ポッティング(蜜蠟漬け)は行われていないと思っていたのですが、例外的に行われていた機種があったようです。

その機種は、レスポール・アーチスト、ES アーチスト で、共に電池を使用したアクティブ・エフェクト回路の内蔵で、共通しています。

これは専門誌のレポートではなく Gibson社の機種ごとの個別カタログに記載されていた事項なので、間違いないと思います。

2025 July 26

Studio楽庵

Studio楽庵