Gibson P.A.F. の、新生モデルを追う

資料極少 Gibson社 経営移行時のグレーゾーン

先ず「新生」といっても、既に30年余りが経過していることをご了承ください。年数だけで見れば、立派なヴィンテージです。ギブソン社の経営が変わってから、という意味合いでご笑覧いただければ幸いです。

資料が少ないということには二つの理由があって、ひとつはこの移行期に当る期間が、私(店主)が音楽や楽器関連と最も距離を置いていた時期と重なるためです。仕事に家庭にと、本当に奔走していました。

もうひとつは、経営の移行というデリケートな内容でもあるため、専門誌等の掘り下げが徹底していなかったということがあります。

そこで、この移行期に関わったであろう関係者の取材記事から、ピックアップ変遷についての関係部分を繋ぎ、推測してみることにしました。

Gibson社の経営がノーリンの体制から、ヘンリー・ジャスコヴィッツ氏をトップとする投資家の手に移行されたのが、1986年 1月との記載が見られます。談話の中に「全てをやり直すしかない」とあるように、

経営から生産体制の全般を見直す中に、ピックアップの更新も含まれていました。先ず着手したのが「ひとつの規格しか無かったハムバッカーを、ネック・ポジション用とブリッジ・ポジション用に作り分ける」ということで、オリジナル・ハムバッカーの再構築を行ったようです。

ここで再起用されたのが、10年のブランクを経た ビル・ローレンス氏で、伝統のオリジナル・ハムバッカーを、彼なりのブッ飛んだ発想で新設計して見せました。これはギブソン・ファンを驚かすに十分な出来映えで、正にフルモデルチェンジ。先に記載した P.A.F. の変遷などマイナーチェンジの範疇と一笑に付しても罰は当たらないでしょう(笑)。

今回の参考文献は、以下にまとめさせていただきます。

四半世紀以上前の資料につき、問い合わせは行わないでください。

参考文献:ザ・ギブソン/高野順 監修

:リットーミュージック刊

参考文献:リプレイスメント・ピックアップのすべて

:リットーミュージック刊

参考文献:ギターマガジン・ピックアップ・ブック

:リットーミュージック刊

参考文献:ギターマガジン/トム・ホームズ・ピックアップ

:リットーミュージック刊(2004年10月号)

参考文献:ギター・グラフィック 第8号 開運!オールド・ギター

年式鑑定団 第4回 70~90年代ギブソン/今井康雅 著

:リットーミュージック刊

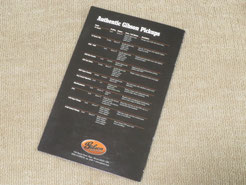

参考文献:Authentic Gibson Pickups カタログ 2000年頃(推定)

:Gibson USA 発行

参考文献:Burstbuckers Custom Vintage Series パンフ 1998年版

:山野楽器店発行

参考文献:Orville by Gibson カタログ 1992年版

:山野楽器店発行

<以後の共通項>

1.初期のカタログやムック本等で用いられた略号表記は用いない。

例1)'57 Classic → TM57RGH と表記されていた場合

内容: '57 Classic+R(リズム≒ネック側)+ゴールドカバード

※ '57 Classic は BOTH(両用)としての扱いだがネックに属す。

例2)490T → TM490TWB と表記されていた場合

内容: 490T(リア≒ブリッジ側)+ダブルブラック(オープン)

※ブリッジ側を T と表記した意味は トレブル と思われる。

2.以降に出てくる直流抵抗値。

所有する検体を計測したもので、参考値とお考えください。

ギブソン社では殆ど公式値を用いないようです。

3.4コンダクター(4芯)ケーブルの色分け。

赤 → Hot① 白 → Cold①

緑 → Hot② 黒 → Cold②

裸線 → アース(グラウンド)

ディマジオ や ダンカン とは異なる、独自の配色※。

※とはいえ、ビル・ローレンスとは共通です。さもありなんと言ったところでしょう(笑)。

通常は、赤をホット。白と緑を結線してタップあるいは絶縁。

黒と裸線を結線してコールドとします。追記すると、フェンダー系のピックアップと併用する場合は、黒をホットにして配線を逆転させます。

それでも念のため位相の確認はお忘れなく… → いずれ別項を設けます

4.ポジションにおける名称の錯綜

お恥ずかしい話ですが、これを書いている私自身が、ピックアップの各ポジション名について全く見境なく記述してしまっています。参考にした資料やカタログにおいても、一貫性が無いと責任転嫁するつもりはありませんが、引用するとどうしてもそちらに寄ってしまうようです。

そこで名称を整理し、この中から使っていることにしてください。

・ネック側 ≒ フロント、リズム、ベース、1st.

・センター ≒ ミドル、2nd.

・ブリッジ側 ≒ リア、リード、トレブル、3rd.

※ベースは、ベース用ピックアップの意味ではありません。P.R.S.等に

使用例が見られます。1st.~ はストラトに使用例が見られましたが

2nd. の位置づけが紛らわしいため、3ピックアップ以上に限っての

使用に限定しています。通常ノイズキャンセリング用途のスレイブ・

ピックアップは、本来用途のピックアップとしてカウントしません。

短命に終わったオリジナル “基板” ハムバッカー の発表

登場した “基板ハムバッカー” は、正に革新製品であることが分かる。

1.オリジナル・ハムバッカーの後継モデルとしては、最初の製品。

2.弦幅の変化に合わせたキャリブレーション(補正)を行い、フロン

ト(ネック側)にナローピッチ、リア(ブリッジ側)にワイドピッ

チを採用。ボビンのモールドは全て新規で既存流用されていない。

3.同様にアウトプットレベルの調整も行い、リア側をやや上げること

で、フロントとの音量バランスを補正している。

4.Gibson社としては初の基板を用いたバックプレートを採用。

これにより、2~4コンダクターケーブル選択の自由度と、位相に

おいても反転した(Fender社タイプ)組み合わせを可能とした。

5.型名が与えられ(P-490ではない)フロント用 HB-R(Rhythm)

リア用 HB-L(Lead)と記載された。

6.再び Gibson社に招かれた ビル・ローレンス氏が手掛けた製品。

この時期のアシスタントを務めたのが、トム・ホームズ氏。

所有する検体では、フロント用(HB-R)の直流抵抗値が 約8.5kΩ。

リア用(HB-L)の直流抵抗値が 約9.1kΩ となっていました。

元はカバードでしたが、共に外されています。そのカバーをはんだ付けする位置まで基板に指示されているのは、カバーをシールドさせるためのグラウンドを接触させるライン(パターン)が引いてあるためです。

マウントのビスは基板に直ではなく、ネジを切ったクリップを挟んで使用します。リア用はそれが残っているのですが、フロント用は前オーナーが紛失されたのか、ナットをはんだ付けすることで代用しています。

身近?な採用例では、初期の Orville by Gibson(ギブソンギターの国産ライセンス品)の標準装備でした。ヴィンテージ感を微塵も感じさせない近代的?な作りのハムバッカーですが、そのサウンドはしっかり伝統のギブソンサウンドを継承しており、根強いファンを持っています。

また短命に終わったことでの稀少性から、入手困難にもなっています。

e-bay 等では、Bill Lawrence Humbucker との呼称も見られます。

ただ、この “基板ハムバッカー” 自体は、ギブソン社にとって革新製品であることに変わりありませんが、国産ギターでは既にフレッシャーやフェルナンデスのギターでよく目にする仕様でした。私(店主)にとっても「あぁ、遂にギブソンもこの仕様になったか(出音は別ですが)」というのが最初の所感だったのを、今でも記憶しています。

ギブソン社では廃れましたが、ディマジオやダンカンのモデル(特にシングルサイズのハムバッカー)ではノーマル仕様になりました。

追記:

この基板ハムバッカーの品名が #TM490 であることが判明しました。

迂闊にも参考文献に挙げた、ザ・ギブソン(リットーミュージック刊)の裏表紙に掲載されていた Orville by Gibson の広告文面に記載されていたのです。フロントが #TM490RCH、リアが #TM490TCH 。

R がリズムでフロント。T がトレブルでリア。CHはクロムカバード。

本書に掲載された関係者の談話中、J.T.リボロフ氏も ビル・ローレンス氏が手掛けた現代風デザインのこのピックアップを顧客が好まなかったと、述べています。市場がヴィンテージ・レプリカ三昧になると、却って新鮮で良いピックアップと思うのは、私(店主)くらいでしょうか?

2025 Oct. 2

品種のご紹介については、同時期のピックアップカタログ(米国版)

に掲載された品種とさせていただきます。年代の記載が無いため正確なところは不明ですが、初のシグネイチャーモデルとしてトニー・アイオミ・モデルまでが掲載されているため、2000年前後と思われます。Authentic ≒ 本物・真物 というコピーが効いていますね!

・P-90 P-94 P-100 はシングル系のため、本編では触れません。

・ミニハムバッカーについても、同様に本編では触れません。

1993年頃:'57 Classic の発表

“HB-R と HB-L(基板ハムバッカー)” 自体は決して不出来なピックアップではなかったが、形状が伝統のギブソン製品らしくないといった評判は、登場時から既にあったらしい。当時のアシスタントを務めていたというトム・ホームズ氏からも、「ビルの作ったピックアップが好きになれず、古いタイプのピックアップを作るべき」との述懐が見られる。

そこでギブソン社スタッフだったトム・ホームズ氏が先ずピックアップカバーを再現して見せたのが、この“ '57 Classic ” 誕生のきっかけとされている。ギブソン社はその出来映えを評価し、内部に至るまで昔日の方法でのピックアップ生産を決定したとあるが、“ '57 Classic ” 製品化の全般にトム・ホームズ氏が携わっていたのかは、資料から読み取ることができなかった。

1.復刻モデルとして初の「PATENT APPLIED FOR」デカール貼付。

2.オリジナルには無かった共振(ハウリング)防止のワックス含浸。

3.バリエーションは、ダブルブラック、ニッケル・カバード、

ゴールド・カバード、ゼブラ(ネジ側クリームのリバースゼブラ)

4.ギター装備はシングルコンダクター(単芯)、リプレイスメント品

は 4コンダクター(4芯)となっている。

ここで寄り道 ピックアップの “足の長さ” について…

'57 Classic に見られるようにP.A.F. 以来のオリジナル・ハムバッカーの系譜は、ビル・ローレンスデザインの “基板” ハムバッカーを例外として、どれもバックプレートの足が長いことを基本仕様としています。

これは画像のフルアコのように

特にリア・ピックアップを高く上げたい時の有効長まで、見込んであるためです。但しソリッド・ギターに対しては諸刃の剣で、不必要にルーティングを深くしなければならず、特にピックガード・マウントの場合は嫌われるところです。あのトム・ホームズ氏でさえ「サウンド優先で隅々まで P.A.F. のレプリカである必要は無い」と、バックプレートの足は短くしてしまっています。ただギブソン社としては、ラインナップにソリッドからフルアコまで揃えている手前、ここは譲れない仕様であったのでしょう。その意味でも “基板” ハムバッカーは異端児ですね。

'57 Classic Plus の発表

'57 Classic がカタログにおいて Both(ポジション指定なし)とあるのに対し、 '57 Classic Plus には明確に Bridge(ブリッジポジション≒リア)との記載があることから、単なる '57 Classic のホットバージョンではなく、ブリッジポジション向きの設定が成されたものである。

但し外観的にはヴィンテージ・ギターの趣きに沿ってピッチのキャリブレーション(弦の広がりに沿ったワイドピッチ化)は行われていないため、外観だけでは '57 Classic と区別できない。

ギターに搭載すれば出音がやや大きいことで判別可能かもしれないが、それはノーマルの '57 Classic 等の比較対象があった場合で、単体では難しいのではないだろうか? それに搭載後では手遅れの場合もある。

ディマジオ社の場合、同じモデルでもネックポジション用とブリッジポジション用では 1.5k~2kΩくらいの直流抵抗値の差を設けてあるのだが、 '57 Classic と Plus でも僅差ではあるが抵抗値に差がある。

あくまでも参考値だが、前者が 8.5kΩ前後、後者が 9kΩ前後あたり。

個体差の範囲に埋まってしまう可能性があるので、念のためテスターでの確認をお勧めする。これは気を付けるしか方法がないかもしれない。

と、性能より判別の内容で細々と綴ってしまいましたが、新品時にはあらかじめ '57 Classic+(Plus)と、「PATENT APPLIED FOR」のデカールとは別に普通のシールで表示されているようですね。

ヴィンテージ志向の方としては興ざめするかもしれませんが、後々のことを考えれば剥さないことが得策かもしれませんね。

490R/490T & 498T の発表

言わずもがな P-490(PATENT APPLIED FOR)に続くオリジナル・ハムバッカーの系譜であることを表わす品名である。しかし '57 Classic がオリジナル P.A.F.の復刻品であったのに対し、こちらはそのエッセンスを引き継ぎながらも、新しい設計を取り入れた、全くの新設計のピックアップである点が異なる。つまり先述の “HB-R と HB-L(基板ハムバッカー)” の後継品である仕様も併せ持っている中庸さもあって、非常に興味深い。これらの製品は “モダン・クラシック” と呼称された。

'57 Classic の廉価版という認識は誤りであり、こちらこそギブソン社の主流を成す製品であろう。繰り返すが '57 Classic は復刻品なのだ。

1.オリジナル・ハムバッカーの後継モデルとしては、2回目の製品。

2.弦幅の変化に合わせたキャリブレーション(補正)を行い、フロン

ト(ネック側)にナローピッチ、リア(ブリッジ側)にワイドピッ

チを採用。ボビンのモールドは全て新規で既存流用されていない。

3.同様にアウトプットレベルの調整も行い、リア側をやや上げること

で、フロントとの音量バランスを補正している。

4.HB-R と HB-L(基板ハムバッカー)から一転して、Gibson社伝統

の足の長い洋白製バックプレートを採用。'57 Classic に用いられ

た「PATENT APPLIED FOR」デカールの貼付はされていない。

代わりに「Gibson USA」の刻印が、中央部に施されている。

5.'57 Classic と共通して、ギター装備はシングルコンダクター(単

芯)、リプレイスメント品は 4コンダクター(4芯)とされた。

498T は、490T をミッドレンジを中心にハイ・アウトプット・チューニングさせ、リアポジションでのドライブ感をアップさせている。

基本的な外観仕様は 490Tと共通なので、見た目からの識別は困難。

ラベル等の貼付もされていない。但し実際に使用すればその高い出力は実感できるところ。ピックアップ単体でも直流抵抗値で判別が可能。

カタログでのコピーは 498T:Hot Alnico

所有する検体から、490R と 498T にご登場願いました。

直流抵抗値は、フロント用(490R)約7.9kΩ。リア用(498T)が約14.2kΩ と倍近い差があるため、測ることでの識別は可能と思います。

なお出所がギターマウント品なので、単芯+網シールド線仕様です。

こちらはゼブラですが、可動ポールピース(ネジ)側がクリーム色ボビン仕様になっていますので、理由は不明ですがリバース・ゼブラです。

所有する検体の直流抵抗値は、フロント用(490R)約8.0kΩ。リア用(490T)が 約8.6kΩ となっていました。490T はやや高い程度です。

なおリプレイスメント品なので 4コンダクター(4芯)仕様です。

カバード仕様からカバーを外した個体がありましたので、中身を撮影。

マグネット(おそらくアルニコ#2)のサイズが大きく、ベースプレートいっぱいに配されているところから、P.A.F.の仕様を受け継いでいると言えるでしょう。右側は別の個体からですが、ベースプレート裏面の

刻印がひときわ鮮明だったので、採用しました。この刻印が、復刻品やシグネイチャーモデル以外の製品には表示されてい(るはず)ます。

496R/500T の発表

セラミックマグネットを採用した、エクストラ・ハイ・アウトプットバージョン。ラインナップされたピックアップ郡の中では最強を誇った。カタログでのコピーは 496R:Hot Ceramic、500T:Super Ceramic

当初はレスポール・クラシックに装備されたことで話題となったが、後にジミー・ペイジのシグネイチャーモデルにも採用※)されている。

※ このモデルについては、WAX含浸が行われていない(らしい)。

当初はダブルブラックとゼブラのみであったが、現在のところは不明。

他のピックアップと共通して、ギター装備はシングルコンダクター(単

芯)、リプレイスメント品は 4コンダクター(4芯)とされた。

この検体は、何を隠そう所有するレスポール・クラシックからのもの。

その粘るようなサウンドはスーパーハムバッカーの再来を思わせ、それでいてギブソンテイストを十分に味わえるところは流石と感じました。

直流抵抗値は、フロント用(496R)約8.7kΩ。リア用(500T)が約15.4kΩ と高いため、ラベル無しでも測定での識別は可能と思います。

なお出所がギターマウント品なので、単芯+網シールド線仕様です。

500T のサイドビュー。

当初からオープンですが、コイルの保護テープの巻きが浅かったことで、セラミックマグネットを拝むことができました。

アルニコマグネットに比べて、

短くて厚いことが特徴ですね。

WAX含浸の様子も分かります。

トニー・アイオミ・シグネイチャー の発表

ご存知 トニー・アイオミ のシグネイチャーモデル(ギター)に搭載されたピックアップが、リプレイルメントとして発売された形態。検体を所有していないため、カタログからの画像を借用させていただいた。

新生ギブソン社としては初めてのシグネイチャーモデルではあるが、過去には ジョニー・スミス 等のシグネイチャーモデルも存在する。形状はポールピースを見せないフルカバードが特徴で、スーパーハムバッカーの L6-S 仕様や、トゥルー・ブルース以来のデザインとなった。変わったところではマグネットの素材が伏せられていて、カタログにも PATENT APPLIED FOR とだけ記載されている。ポジション指定は無く、BOTH(両用)とある。

カラーは、クローム、ゴールド、ブラッククローム の3種類。

バーストバッカー の発表

'57 Classic の発表をもってギブソン社における P.A.F. の復刻は完遂されたと思われたが、更なる接近を求めて、先ず3種類が製品化された。

代表的な共通仕様として、

1.アルニコ#2 マグネット の採用。当時の鋳型を使用とある。

2.WAX含浸(ポッティング)無し。

3.ワイヤリングは、カラマズー時代の巻線機を使用とある。

4.「PATENT APPLIED FOR」デカールが貼付られている。

次に復刻の基準を3種類(巻線数、出力)に分けた製品とした。

・タイプ1:比較的少なめで小出力。ネック側ポジションを推奨。

・タイプ2:直流抵抗値 約 8kΩ。標準品で全てのポジションに推奨。

・タイプ3:比較的多めで高出力。ブリッジ側ポジションを推奨。

ギブソン社では珍しく、タイプ2だけが直流抵抗値を公称しています。

巻線数の大小について、P.A.F. の個体差の範囲という解釈が適当です。

識別については、新品時に貼られたラベルが頼りとなります。

バーストバッカー・プロ の発表

バーストバッカーの発表をもってギブソン社における P.A.F. の復刻は完遂されたと思われたが、更なる多様化に応えて製品化は続いた。

バーストバッカーとの相違点として、

1.アルニコ#5 マグネット の採用。粘りとパワー感を狙うとある。

2.WAX含浸(ポッティング)有り。

3.2つのコイルの巻線数を変えて、当時のアンマッチ仕様を再現。

4.出力は、ネック側がタイプ1.ブリッジ側がタイプ2に近い。

以上が、私(店主)が検体、あるいは資料を所有しているモデルです。

その後もシグネイチャーモデルを中心に多くのピックアップが製品化されましたが、分かる範囲での名称の列記に留めさせていただきます。

・アンガス・ヤング・シグネイチャーハムバッカー

・バーストバッカー Tak Matsumoto Special

・スーパー・ダーティー・フィンガーズ・ハムバッカー(復刻品)

所有する検体が極端に新生ギブソン製品に偏っているのは、それだけ一般に出回ったことで、他社製ギターへの搭載が珍しくなくなったこと。

そして文中にも記載しましたが、特にギブソン社の新品ギターに搭載されていたものを外したものが出回ると、表示が無いことで判別が困難となり、形式の特定に支障をきたしたという理由があります。

それでもキャリブレーション(スペイシング、ピッチ)の設定で、ポジション(ネック側、ブリッジ側)の判別はできるようになりましたが…

コンダクターケーブルについても、色分けのサンプルが必要なことは言うまでもありません。差しさわりがあるかもしれませんが、専門誌の記述でも誤りが見受けられますので、現物確認が一番。取説が二番といったところでしょうか?取説にも分かり難いものが存在します(苦笑)。

ピックアップの確認方法については、別項で改めて触れるつもりです。

2025 Aug. 31

Studio楽庵

Studio楽庵